Gerald Burgdorf

Leiter Fachbereich Pflanzenbau

Ausgangslage

Ein Großteil der Ammoniak-Emissionen stammt aus der Landwirtschaft. Ein Ziel der NEC-Richtlinie ist es, die Ammoniak-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 29 % zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) Säure+ im Feld als Teil des Bundesprogramms Nährstoffmanagement im Rahmen der Ackerbaustrategie vom BMEL initiiert.

Ziel des Projektes

Die Ansäuerung von Gülle und Gärresten während der Ausbringung im stehenden Bestand führt zu einer Reduktion von Ammoniak-Emissionen. Mit Hilfe des MuD soll das Ansäuerungsverfahren in die landwirtschaftliche Praxis etabliert werden. Ziel ist es, auf die Potentiale der Ansäuerung aufmerksam zu machen, Vorzüge der verbesserten Nährstoffausnutzung nachvollziehbar darzustellen und Vorbehalte hinsichtlich Sicherheit und Praktikabilität zu evaluieren.

Projektdurchführung

Um das Verfahren möglichst praxisnah zu bewerten, sind die Versuche im On-Farm Modell auf teilnehmenden Modellbetrieben angelegt. Zur verbesserten Darstellung im Feld werden Demostreifen im Feld eingerichtet. Die Versuche werden pflanzenbaulich durch Analysen von Pflanzen des Bodens begleitet. Von der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Triesdorf werden Ammoniakmessungen vorgenommen. Auf diversen Feldtagen und Informationsveranstaltungen soll die Technik bekannt gemacht, über das Verfahren informiert werden und sollen Erfahrungen und Erkenntnisse geteilt werden.

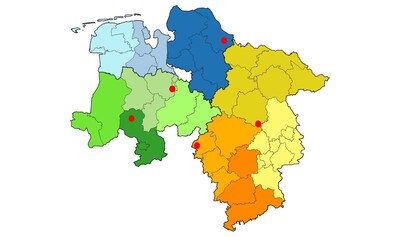

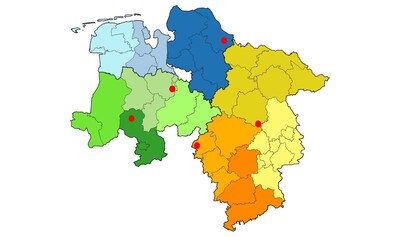

An dem Projekt sind insgesamt acht Bundesländer beteiligt, in denen jeweils mehrere landwirtschaftliche Betriebe und Lohnunternehmen teilnehmen. Über ganz Niedersachsen verteilt, nehmen sechs Betriebe und fünf Lohnunternehmen an dem MuD teil. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat neben der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen die Projektkoordination übernommen.

Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Förderkennzeichen 2821ABS400.

Leiter Fachbereich Pflanzenbau

Regionalkoordination MuD Säure+ im Feld

Die Ansäuerung von Wirtschaftsdüngern mit Schwefelsäure gewinnt als umweltschonende und effizienzsteigernde Technik in der Landwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Durch die Zugabe konzentrierter Schwefelsäure wird das temperatur- und pH-Wert abhängige Gleichgewicht vom Ammonium-Ion und Ammoniak im Düngemittel zugunsten des Ammonium-Ions verschoben und somit die Ausgasung von Ammoniak vermindert. Es wird in drei verschiedene Anwendungsbereiche unterschieden: Die Ansäuerung im Stall, im Lager und direkt während der Ausbringung. Bei allen drei Anwendungsbereichen ist das Ziel, die Ammoniakemissionen zu reduzieren. In der LAND & FORST Ausgabe 47/2024 auf Seite 48 ist der Anwendungsfall, Gülle (im Stall oder im Lager) vor der Nutzung in einer Biogasanlage anzusäuern, dargestellt, wie es im Projekt AcidDigSoil (Christian-Albrechts-Universität Kiel) untersucht wurde. Die Ansäuerung während der Ausbringung wird im Projekt „Säure+ im Feld“ in der Praxis erprobt. Die verschiedenen Bereiche der Wirtschaftsdüngeransäuerung werden im Folgenden zunächst genauer beschrieben:

Ansäuerung im Stall

Bei der Ansäuerung im Stall wird die Gülle aus dem Güllekanal in einen Mischbehälter außerhalb des Stalls gepumpt. In diesem Behälter wird die Säure bis zu einem pH-Wert der Gülle von unter 5,5 unter ständigem Rühren zugegeben. Anschließend wird die Gülle entweder teilweise zurück in den Stall, teilweise ins Lager oder vollständig zurück in den Stall gepumpt. Ein positiver Nebeneffekt der Ansäuerung im Stall ist die Inaktivierung der methanbildenden Mikroorganismen, wodurch es zu einer Reduktion von Methanemissionen kommt und vor allem in Schweineställen zu einer Geruchsminderung und damit einem verbesserten Arbeitsklima. Daraus ergibt sich auch die schlechtere Eignung angesäuerter Güllen für die Nutzung in Biogasanlagen, was die Ergebnisse aus dem Projekt AcidDigSoil belegen.

Ansäuerung im Lager

Bei der Ansäuerung im Lager kann die Schwefelsäure schon während der Befüllung des Güllelagers zugegeben werden. Über ein Rohrgestänge, das mit dem Propellerrührwerk verbunden ist, wird die Säure in den Güllestrom gegeben. Angestrebt wird auch hier ein pH-Wert unter 5,5. Da der abgesenkte pH-Wert nicht stabil ist, muss sowohl bei der Ansäuerung im Stall als auch im Lager wiederholt Säure zugegeben werden. Neben den daraus resultierenden hohen Säuremengen sind auch die hohen Auflagen der „Verordnung über Anlagen zum Schutz mit wassergefährdeten Stoffen“ (AwSV) zu beachten.

|

Schwefelsäure richtig einsetzen |

Organische Dünger wie Gülle oder Gärreste stehen im stetigen Mittelpunkt, wenn es um die Debatte von Stickstoffverlusten, in Form von gasförmigen Ammoniakverflüchtigungen geht. Mit der Ansäuerungstechnik wird nicht nur eine neue Diskussionsgrundlage geschaffen, sondern auch ein Schritt zum Erreichen der NEC-Richtlinien getan. Im Folgenden wird das länderübergreifende Modell- und Demonstrationsvorhaben „Säure+ im Feld“ vorgestellt.

Die Landwirtschaft steht in den nächsten Jahren, besonders im Hinblick auf die EU-Nitratrichtlinie für Wasserschutz und der NEC-Richtlinie für Luftreinheit umfassenden Herausforderungen entgegen. Ein Ziel ist es, die Ammoniak-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 29% zu reduzieren. Die Einarbeitung bei einer Ausbringung von Gülle oder Gärresten vor der Aussaat führt bereits zu einer merklichen Reduktion von Ammoniak-Emissionen. Um diese Reduktion auch in wachsenden Beständen zu erzielen, ist laut Düngeverordnung (DüV) seit dem 01.02.2020 die bodennahe und streifenförmige Ausbringung von flüssigen Gärresten und Güllen vorgeschrieben.

Wie unterschiedlich die Ammoniak-Verlustraten bei verschiedene Ausbringtechniken sind kann man in Tabelle 1 sehen. Hier wird das Potential der Ansäuerung mit Schwefelsäure (H2SO4) deutlich, welches die geringsten Verluste zeigt. Vorangegangene Versuche der LWK-Niedersachsen haben zudem eine pflanzenbauliche Wirksamkeit von angesäuerter Gülle auf den Ertrag gezeigt. Trotz dieser Ergebnisse, wird das Verfahren in Deutschland derzeit noch wenig angewendet.

| NH3-N Verluste [% des ausgebrachten NH4-N ] |

NH3-N Verluste [kg N/ha* ] |

|

| oberflächliche Ausbringung | ||

| Prallteller** | 50 -100 | 38 - 63 |

| Schleppschlauch | 40 - 80 | 25 - 50 |

| Schleppschuh | 20 - 60 | 13 - 38 |

| Schlitztechnik | 10 - 40 | 6 - 25 |

| Ansäuerung | < 10 | < 6 |

| Einarbeitung bei der Aussaat | ||

| Güllegrubber | 20 - 40 | 13 - 25 |

| Gülle-Strip-Till | < 10 | < 6 |

|

* bei 25m³/ha Ausbringungsmenge, 4 kg N/m³, 62,5% NH4-N ** aufwärts gerichtete Prallteller nicht mehr zulässig |

||

In dem bundesländerübergreifenden Projekt „Säure + im Feld“, an dem u.a. die LWK Niedersachsen neben 7 weiteren Projektpartnern beteiligt ist, wird das Verfahren der Gülleansäuerung unter Praxisbedingungen getestet. Ziel ist es, die Effizienz der Ansäuerung in On-Farm Versuchen zu ermitteln und auf Demonstrationsstreifen die Effekte zu zeigen. In ganz Niedersachsen nehmen landwirtschaftliche Betriebe und Lohnunternehmen teil und werden pflanzenbaulich begleitet. Neben Pflanzen- und Bodenanalysen werden auch Ammoniakmessungen vorgenommen um zu ermitteln, ob die Ziele des Umweltschutzes und die der landwirtschaftlichen Produktion mit Blick auf die Nährstoffversorgung unterschiedlicher Kulturen gemeinsam erreicht werden können.

Ansäuerung mit Schwefelsäure

In organischen Düngern liegt der Stickstoff in organisch gebundener Form und als pflanzenverfügbares Ammonium-N (NH4+) vor. Dieses befindet sich in einem Temperatur- und pH-Wert abhängigen Gleichgewicht zum Ammoniak. Ein hoher pH-Wert verschiebt das chemische Gleichgewicht zugunsten des Ammoniaks, als Folge dessen hohe Emissionsverluste entstehen. Mit Hilfe der Schwefelsäure ist es möglich, den pH-Wert zugunsten des Ammoniums herabzusetzen und Ausgasungen zu verringern, wodurch mehr pflanzenverfügbarer Stickstoff zur Verfügung steht. Als geeignetes Maß hat sich eine pH-Wert Absenkung auf ca. 6,4 etabliert. Je nach Gülleart sind unterschiedliche Mengen Schwefelsäure pro Kubikmeter nötig, um den Ziel pH-Wert zu erreichen. Während bei Rinder- und Schweinegülle ca. 2,0 l/m3 anzusetzen ist, benötigen Gärreste aufgrund des höheren Ausgangs-pH-Wertes 4,5-5,0 l/m3. Aus ökonomischer Sicht sind die Kosten der Schwefelsäure im Verhältnis zur Steigerung der Stickstoffausnutzung der limitierende Faktor der einzusetzenden Säuremenge.

Technische Umsetzung

Verbessertes Nährstoffmanagement dank Schwefelsäure

Reagiert die konzentrierte Schwefelsäure mit der Gülle kommt es zu einer pH-Wert Absenkung und folgenden positiven Nährstoffeffekten:

In vorherigen Versuchen der LWK Niedersachsen hat sich gezeigt, dass mit Hilfe der verbesserten Ammoniumernährung und Phosphatverfügbarkeit je nach Ausbringungssystem, ob Schleppschlauch, Schleppschuh oder Schlitzgerät, ähnliche Erträge wie mit einer rein mineralischen Düngung erzielt werden können. Besonders mit Blick auf die Roten Gebiete, in denen eine reduzierte Stickstoffdüngung um 20% laut DüV vorgeschrieben ist, kann das System eine Optimierung des Nährstoffmanagements darstellen.

MuD „Säure+ im Feld“

Unter dem Slogan „Emissionen senken, Effizienz steigern!“ ist das Projekt Säure + im Feld in Niedersachsen erfolgreich in die erste Saison gestartet

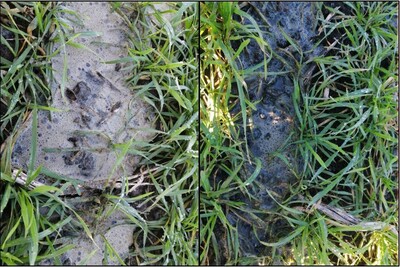

Die Säure kommt zum ersten Mal auf den Modellbetrieben zum Einsatz

Der Start des Projekts verlief sehr erfolgreich. Nachdem die teilnehmenden Modellbetriebe und Lohnunternehmen in ganz Niedersachsen gefunden waren (Abb. Karte), wurden sehr schnell die On Farm Versuche im randomisierten Blockdesign angelegt. Dabei wird die konventionelle Düngung mit Gülle und Gärresten mit einer angesäuerten Variante verglichen. Als Kontrolle wurde meist eine voll ausgedüngte Variante gewählt. Zusätzlich zu den On Farm Versuchen, sind an vier Standorten Demonstrationsstreifen mit unterschiedlichen Säuremengen im Vergleich angelegt. Ende Februar konnten die ersten zwei Betriebe ihre On Farm versuche im Wintergetreide erfolgreich ansäuern, Ende März folgten die übrigen drei in Weizen.