Uwe Schröder

Koordinator für klimaschutzorientierte landwirtschaftliche Moorflächenbewirtschaftung

Ausgangslage

Vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung sind in den letzten Jahren eine Reihe von Gesetzen, Richtlinien und Vereinbarungen auf EU-, Bundes- und Landesebene beschlossen worden, um der notwendigen Reduzierung von Treibhausgasemissionen einen verbindlichen Rahmen zu geben. Erstes verbindliches Ziel ist die Einsparung von 5 Mio. t CO2-Äquivalent in Deutschlands Mooren, festgelegt in der Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorbodenschutz. Betroffen davon ist auch die herkömmliche landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden, weil diese zu einer Freisetzung des im Boden gebundenen Kohlenstoffs führt.

In Niedersachsen liegen etwa 73 % der deutschen Hochmoore und 18 % der deutschen Niedermoore, die zu einem großen Teil (ca. 70%) landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Daraus resultiert auch eine Verantwortung der Landwirtschaft, mit der Verringerung von Treibhausgasemissionen aus Moorböden zum Erreichen der Klimaschutzziele beizutragen. Gesichert lassen sich die Treibhausgasemissionen durch eine ausreichende Anhebung der Wasserstände verringern, dafür ist eine Änderung des Wassermanagements auf den Flächen notwendig. Die Erhöhung der Wasserstände hat jedoch unweigerlich Auswirkung auf die Bewirtschaftungsmöglichkeiten. Alternative Nutzungskonzepte wie Extensivierung oder nasse Nutzung mit entsprechenden Kulturen werden deshalb gefordert.

Zielsetzung

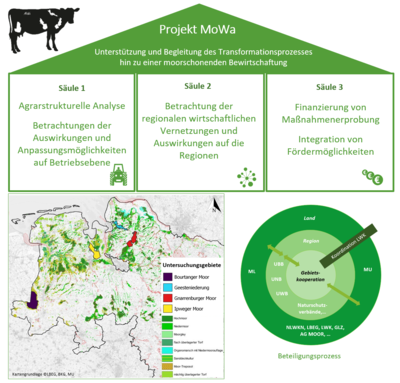

Der Transformationsprozess hin zu einer torfschonenden oder torferhaltenden Moorbewirtschaftung ist eine umfangreiche Aufgabe. In den Regionen mit hohem Moorflächenanteil hat sich oft über Jahrzehnte eine spezialisierte landwirtschaftliche Wertschöpfung entwickelt, die in ein Geflecht aus vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen eingebunden ist. Eine Umgestaltung der herkömmlichen Nutzung kann deshalb erhebliche sozioökonomische Auswirkungen in den betroffenen Regionen haben. Diese möglichen soziökonomischen Folgen des Transformationsprozesses herauszuarbeiten und Lösungsperspektiven zu entwickeln, ist Ziel des Projektes MoWa.

Projektdurchführung

Hierfür sollen zum einen mithilfe wirtschaftlicher Analysen die betrieblichen Herausforderungen und regionalen Auswirkungen der Moortransformation dargestellt werden. Zum anderen sollen Modellvorhaben entwickelt und finanziert werden, in denen Anpassungsstrategien demonstriert und untersucht werden. Zentral für das Projekt ist außerdem ein Beteiligungsprozess mit der Einbindung betroffener Akteure auf Gebiets-, Regions- und Landesebene. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Projekt sollen Beratungsgrundlagen, Nutzungsperspektiven und Kooperationsmöglichkeiten für die zukünftige, torfschonende Moorbewirtschaftung schaffen.

Stellvertretend für die umfassenden Moorgebiete in Niedersachsen wurden drei Untersuchungsgebiete ausgewählt, in denen nähere Betrachtungen durchgeführt und Modellvorhaben umgesetzt werden sollen. Dazu gehören das Ipweger Moor/Jader Kreuzmoor östlich von Oldenburg, das Gnarrenburger Moor/nördliches Teufelsmoor sowie die Geesteniederung im Landkreis Cuxhaven. Hinzu kommt das Bourtanger Moor im Emsland, wo der Fokus auf den Agrarstruktur- und Wirtschaftsanalysen liegt.

Koordinator für klimaschutzorientierte landwirtschaftliche Moorflächenbewirtschaftung

Die Zeitschrift „Ländliche Räume“ widmet sich mit dem Schwerpunktheft 3/24 dem Thema „Zukunft der Moore – Klimaschutz und Landwirtschaft vereinen“.

Das Thema wird von verschiedenen Seiten betrachtet und gibt einen umfangreichen Einblick in die aktuelle Diskussion. Für die Landwirtschaftkammer Niedersachsen wurde hier über das Projekt MoWa - Moornutzung im Wandel anliegender Artikel 'Klimaschutz im Spannungsfeld ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit' veröffentlicht.

Die gesamt Ausgabe des Schwerpunktheftes 3/24 finden Sie unter https://www.asg-goe.de/pdf/LR324.pdf.

Agrarministerin Otte-Kinast übergibt Förderbescheid über rund 1,4 Millionen Euro – Projekt startet in Geesteniederung, Gnarrenburger Moor und Ipweger Moor

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast übergab dazu am Montag (11.04.2022) in Oldenburg einen Förderbescheid in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro an Kammerpräsident Gerhard Schwetje. Das Projekt ist ein Baustein des Maßnahmenpakets „Stadt.Land.Zukunft“, das vom Ministerium mit 31,5 Millionen Euro ausgestattet wurde.

Ministerin: Investition in Niedersachsens Zukunft

Im Zentrum des Vorhabens „Unterstützung der Transformation der landwirtschaftlichen Moornutzung in Niedersachsen im Sinne des Klimaschutzes durch systemische Untersuchungen und Prozessbegleitung“ (MoWa) stehen landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Geesteniederung (Kreis Cuxhaven), im Gnarrenburger Moor (Kreis Rotenburg) und im Ipweger Moor (Kreis Wesermarsch). Die Bäuerinnen und Bauern dort wirtschaften hauptsächlich auf Dauergrünland und halten Milchkühe.

Wandlungsprozess hin zu moorschonenderer Bewirtschaftung

„Bis Ende 2025 werden wir einen Transformationsprozess entwickeln und in Gang bringen, mit dessen Hilfe die betroffenen Betriebe zu einer moor- beziehungsweise torfschonenderen Bewirtschaftung übergehen können“, erläuterte Uwe Schröder, Koordinator für klimaschutzorientierte landwirtschaftliche Moorflächenbewirtschaftung im LWK-Fachbereich Wassermanagement, Wasser- und Bodenschutz, während eines Ortstermins auf einem Milchviehbetrieb im Ipweger Moor bei Elsfleth (Kreis Wesermarsch).

„Gleichzeitig untersuchen wir, welche regionalen ökonomischen Auswirkungen ein solcher Wandel für Unternehmen im vor- und nachgelagerten Bereich mit sich bringt“, ergänzte Schröder. Für das Projekt arbeite die Kammer eng mit den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben, mit dem Land, mit kommunalen Behörden und Naturschutzverbänden zusammen.

Ziel: Senkung der Treibhausgasemissionen

Das Ziel einer klimaschonenden, weniger intensiven Bewirtschaftung sei die Senkung der Treibhausgasemissionen aus dem Moor, erläuterte LWK-Fachmann Schröder weiter. „Dabei besteht eine Möglichkeit darin, die Moorwasserstände mit Hilfe von Stauwehren im Grabensystem anzuheben – so kommt der im Moorboden gebundene Kohlenstoff nicht so leicht in Kontakt mit Sauerstoff und entweicht nur in geringerem Umfang als CO2 in die Atmosphäre.“ Ein besser regelbarer Wasserrückhalt im Moor diene außerdem dem Hochwasserschutz und ermögliche eine Sicherung der Erträge auch in trockenen Jahren.

Kammerpräsident: Höfe brauchen sichere Zukunftsperspektive

„Viele Betriebe auf Moorstandorten erzeugen dort seit Generationen hochwertige Nahrungs- und Futtermittel – die Menschen auf diesen Höfen brauchen eine sichere Zukunftsperspektive“, betonte Kammerpräsident Gerhard Schwetje. „Überzeugend an unserem neuen Projekt ist daher, dass es mögliche wirtschaftliche und soziale Folgen der klimaschonenden Bewirtschaftung analysiert und Kompensationskosten sowie alternative Einkommensmöglichkeiten ermittelt.“ Die konkreten Projektergebnisse flössen in die Beratungsarbeit der Landwirtschaftskammer ein.

Nutzungserlaubnis für Pressemitteilungen