Silierprotokoll - nicht nur die Pflicht des Dienstleisters

Wer ist verantwortlich, wenn die Silage verdorben ist? Bei der Silagebereitung stehen Futterbauer und Lohnunternehmer in geschäftlicher Beziehung, die im Allgemeinen sehr gut funktioniert. Doch stets dann, wenn Probleme mit dem Gärprodukt auftreten, können sich Schwierigkeiten ergeben. Lassen Sie es nicht soweit kommen und verbessern Sie ihre Zusammenarbeit bei der Silierarbeit. Mit einem Übergabeprotokoll (hier in der Erprobung) dokumentiert der Lohnunternehmer die Güte seiner Arbeit.

Controlling-Aufgaben obliegen aber auch dem Landwirt. Machen auch Sie Ihre ergänzenden Aufzeichnungen und nutzen Sie die Dokumentation für qualitätsverbessernde Maßnahmen.

Das Ziel der Silagebereitung ist es, Grünfutter haltbar zu machen. Durch Luftausschluss kommt es zu Gärungsprozessen. Dominiert hiervon die Milchsäurebildung sinkt der pH-Wert im Futterstapel so tief, dass mikrobielle Umsetzungsprozesse nicht mehr möglich sind. Laufen die Gärprozesse richtig ab, so werden die Nährstoffe des Siliergutes zu einem hohen Anteil konserviert. Das Futter ist schmackhaft und frei von Verderb durch unerwünschte Gärorganismen und Schimmelpilzen.

In vielen Fällen gelingen diese Vorgänge. Doch wenn die Silagequalität nicht den Erwartungen des Landwirtes entspricht, werden die Mängel oftmals dem Lohnunternehmer angelastet:

„Meine Silage wird warm“. „Mindestens jeder dritte Rundballen ist verschimmelt“. „Die Silage ist fehlvergoren und füttert nicht“. Diese Aussagen gehören zu den häufigen Streitpunkten, die zwischen Landwirt und Lohnunternehmer auftreten können.

Die Silagequalität ist das Ergebnis aus vielen einzelnen Faktoren, was aus Abbildung 1 hervorgeht. Der zum Erntezeitpunkt gegebene Futterbestand, der Ablauf des Ernteverfahrens sowie die Silierguteinlagerung bilden grundlegende Säulen für das Gelingen der Silageproduktion.

Durch den Lohnunternehmer wird hiervon im Wesentlichen der technische Part übernommen.

Doch inwieweit mit Hilfe der Ernte- und Bergungstechnik die Schlagkraft, der Zerkleinerungsgrad, die Verschmutzung, der Luftabschluss und die Verdichtung beeinflusst werden, hängt nicht allein vom Lohnunternehmer ab.

Als Auftraggeber sollte eigentlich der Landwirt für die einzelnen Verfahrensschritte im Ernteprozess die grundlegenden Entscheidungen treffen. Er bestellt die Erntetechnik, die Anzahl der Transporteinheiten und gegebenenfalls auch die Walzkapazität. Zudem sollte der Landwirt Vorgaben über die anzustrebende Schnittlänge machen.

In der Praxis fallen hingegen die Arbeitsanweisungen des Landwirts für den Lohnunternehmer oft sehr rar aus. Häufig verlässt man sich auf die erfahrene Arbeit des Lohnunternehmers.

Die unzureichende Kommunikation zwischen beiden Parteien zu Beginn und auch während der Silierarbeit kann daher erster Grundstein für spätere Streitfälle sein. Im Kasten ist aufgeführt, welche Fragen Sie mit dem Auftraggeber im Vorfeld bzw. im Ernteverlauf klären sollten. Hierzu gehört es auch, auf Auffälligkeiten bei der Silierarbeit hinzuweisen, die gegebenenfalls technisch noch zu korrigieren wären. Dazu ein einfaches Beispiel: Wenn Sie aufgrund hoher Bergemengen keine ordentliche Walzarbeit leisten können, sollten Transporteinheiten reduziert werden. Ist der Landwirt mit dem Vorschlag nicht einverstanden, so ist das ein wichtiger Aspekt, der in ein Silierprotokoll gehört. Das Gleiche gilt, wenn:

- die Siloanlage so kurz ist, dass zu große Futterschichten nicht ordnungsgemäß verteilt und verdichtet werden können

- Futterpartien verschmutzt in das Silo gelangen oder stark überständig sind

- überständiges Futter für Rundballen nicht zerkleinert werden soll

- oder auch die Anzahl der Folienschichten für Rundballen begrenzt wird und unter Ihren Empfehlungen liegt.

In vielen anderen Branchen gehört die Dokumentation zu einem festen Bestandteil des Qualitätsmanagements. Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir zwei Arten von Silierprotokollen vor. Das eine kann für Aufzeichnungen bei der Befüllung von Fahrsilos genutzt werden und das andere dient der Dokumentation für das Erstellen von Rundballen. Der erste Teil des Protokolls ist vorzugsweise vom Dienstleister auszufüllen und der farblich unterlegte Teil kann als ergänzendes Arbeitspapier vom Landwirt genutzt werden. Nehmen Sie sich am Ende der Silierarbeit die Zeit, um Ihre geleistete Arbeit zu dokumentieren. Das Silierprotokoll kann zeitgleich sowohl vom Lohnunternehmer als auch vom Landwirt unterzeichnet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Dokumentationspart des Lohnunternehmers als Anhang mit der Rechnung versandt wird. In jedem Fall haben beide Parteien Belege für die Güte Ihrer Arbeit in der Hand. In besonderen Fällen kann es auch für die Streitfälle dienlich sein und günstigenfalls auch die Schlichtung beschleunigen.

Verbessern Sie die Kommunikation - Fragen und Hinweise, die der Lohnunternehmer als Dienstleister mit dem Landwirt vor der Silierarbeit diskutieren sollte

Welche Flächenreihenfolge wird für die Futterbergung gewünscht?

Welche Schnittlänge ist in Abhängigkeit vom Anwelkgrad zu wählen?

Sollen bei überständigem Futter kürzere Einstellungen erfolgen?

Sollen Siliermittel eingesetzt werden?

Welche Siliermittelmengen sollen eingesetzt werden?

Sind bei Einzelflächen spezielle Besonderheiten zu beachten?

Falls weitere Abstimmungsarbeit während der Ernte z.B. zur Anpassung zwischen Ernteleistung und Walzkapazität erforderlich wird- unter welcher Telefonnummer ist der Landwirt erreichbar?

Welche Lagenanzahl soll bei den Rundballen verwendet werden?

Welche Schnittlänge ist für das Gras bei der Rundballenbereitung zu wählen?

Sollen die Rundballen auf dem Feld (vorerst) verbleiben?

Wo sollen die Rundballen eingestrecht werden?

Silierung managen – Wesentliche Aufgabe des Landwirts

Wird die Arbeit eines Dienstleisters für die Silierarbeit hinzugezogen, muss der Landwirt zunehmend steuernd in die einzelnen Verfahrensabschnitte eingreifen. Die Leitung des Prozesses ist somit seine hauptsächliche Aufgabe.

Im Prinzip haben alle oben genannten Aussagen die gleiche Gültigkeit.

Mit der letzten Fuhre auf dem Silo und dem Nachwalzen endet allerdings die Arbeit für den Futterbaubetrieb noch nicht. Die ordnungsgemäße und möglichst rasche Siloabdeckung gehört nun zu den weiteren abschließenden Aufgaben. Aus diesem Blickwinkel kann auch das Silierprotokoll vom Landwirt weitergeführt und mit den Angaben zum Siloverschluss, der Lagerdauer, dem Öffnungszeitpunkt und dem wöchentlichen Futtervorschub fortgeführt werden.

Das Gleiche gilt für die Herstellung von Rundballen. Der Transport zum Lagerort, die Ballenlagerung, die abschließende Kontrolle auf eventuelle Folienbeschädigungen sind Aufgabenbereiche, die dem Landwirt obliegen und durchaus auch in einem Protokoll aufgezeichnet werden können.

Das Silierprotokoll gehört nicht zu den CC-relevanten Aufzeichnungspflichten des landwirtschaftlichen Betriebes. Doch lässt sich mit dem Silierprotokoll die Güte der Arbeit belegen. Gemeinsam mit dem LUFA-Untersuchungsbefund zum Futterwert und zur Gärqualität dienen die Aufzeichnungen in der Gesamtheit als Controllinginstrument. Mit dem Wachsen der Betriebe und mit Zunahme von Fremdpersonal werden derartige Maßnahmen an Bedeutung gewinnen.

Downloads

Kontakte

Dr. sc. agr. Matthias Benke

Leiter Anerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut

Grünlandreifeprüfung - Trockenheit verzögert Ackergrasernte

Die Reifeprüfung auf dem Grünland und auf Ackergrasflächen hat wieder begonnen. Noch haben die Trockenheit und kalte Nachttemperaturen das Wachstum in Schach gehalten. Doch der Eindruck kann sich schnell ändern mit Regen und …

Mehr lesen...

Siliermittel erfolgreich nutzen – Auf Produktwahl und Dosierung achten

Siliermittel als festen Bestandteil im Silierverfahren zu integrieren, gehört zu den Standards erfolgreich wirtschaftender Betriebe. Richtig eingesetzt, werden durch Siliermittel Verluste reduziert sowie das Konservierungsergebnis verbessert. …

Mehr lesen...

Start in Weidesaison für Pferde und Rinder

Der Vegetationsbeginn im Grünland ist fast überall erreicht und damit geht auch bald die Weidesaison wieder los. Pflegemaßnahmen im Grünland, wie Schleppen, Walzen, Striegeln und Nachsaaten, können in diesem Jahr, auf den …

Mehr lesen...

Vegetationsbeginn im Grünland wird nun erreicht

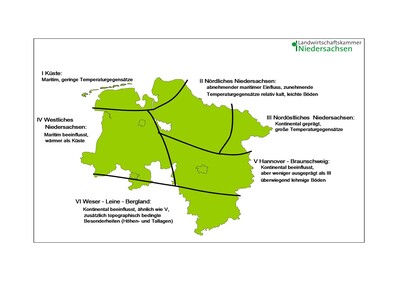

Bei einer korrigierten Temperatursumme von 200 °C wird der Vegetationsbeginn im Grünland erreicht und damit auch der Termin für die bedarfsgerechte Stickstoffdüngung des ersten Aufwuchses.

Mehr lesen...

Mängel im Dauergrünland - frühzeitig erkennen und reagieren

Zu Beginn der Vegetationsperiode und noch vor dem Massenzuwachs ist es besonders wichtig, die Grünlandbestände hinsichtlich ihrer Mängel und daraus abzuleitenden, erforderlichen Pflege- und Reparaturmaßnahmen zu prüfen.

Mehr lesen...

Standortpotential ausschöpfen - Anbautipps Ackergrasmischungen

Für das Erreichen eines hohen Ertrags- und Qualitätsniveaus für die Milchviehfütterung kommt im Ackerfutterbau das ‘Ackergras‘ oder ‘Feldgras‘ zum Einsatz. Damit ist der Anbau von Mischungen gemeint, die …

Mehr lesen...Weitere Arbeitsgebiete

Veranstaltungen

Arbeitskreis Bio-Mutterkuhhaltung: Auftaktveranstaltung

23.04.2025

Wir laden Sie herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung des Arbeitskreises Bio-Mutterkuhhaltung ein! Egal, ob Sie schon jahrelang Bio-Mutterkühe halten, aktuell in der Umstellung sind, oder gerade erst damit anfangen, egal, ob im Haupt- oder …

Mehr lesen...

7. Agrarexkursion 2025 - der frische Norden

21.05.2025 - 22.05.2025

- Buntes Treiben im Norden - wie funktioniert die Landwirtschaft zwischen Moor und Watt - Auch in diesem Jahr führt uns unser Weg in die Ferne - wir freuen uns auf spannende Einblicke in die hiesige Landwirtschaft und ihre vor- …

Mehr lesen...Beratungsangebote & Leistungen

Hinweis für Grünland und Ackerfutterbau

Sie sind Landwirt und versuchen Ihre Grünland- und Ackerfutterbauerträge und -qualitäten zu optiermieren und dabei so weit wie möglich Betriebsmittel einzusparen. Ihre tägliche Arbeit dreht sich dabei um Fragen zu der …

Mehr lesen...

Hinweise zum Integrierten Pflanzenschutz für die Landwirtschaft

Sie sind Landwirt und benötigen auf Ihre Region abgestimmte zuverlässige, neutrale und rechtssichere Informationen zum Pflanzenbau und Pflanzenschutz.

Mehr lesen...

Arbeitskreis Integrierter Pflanzenschutz

Sie legen Ihren Fokus im Betrieb auf den Ackerbau und wollen stets aktuell und umfassend auf dem weiten Themengebiet der Pflanzenproduktion informiert sein. Innovationen im Bereich des Pflanzenbaus und -schutzes und die ständige …

Mehr lesen...Drittmittelprojekte

5G Smart Country

Ausgangslage Weltbevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung und schwieriger werdende klimatische Bedingungen machen es erforderlich, noch mehr Nahrung zu produzieren. Laut Prognosen muss die landwirtschaftliche Erzeugung mind. um 50% erhö…

Mehr lesen...

Abibewässerung

Ausgangslage Die durch den Klimawandel zunehmend negative klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode führt zu einem erhöhten Bedarf an Wasser für die Feldberegnung. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Nutzungskonkurrenz um …

Mehr lesen...

ADAM

Ausgangslage ADAM ist ein 42-monatiges transdisziplinäres Forschungs- und Umsetzungsprojekt zur Steigerung der Biodiversität im Intensivgrünland. Es sind Partner aus der Wissenschaft (Bewilligungsempfänger Universität Gö…

Mehr lesen...

AGrON

Ausgangslage In Deutschland gibt es regionale Unterschiede beim landwirtschaftlichen Nährstoffanfall. So gibt es beispielsweise in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Landkreise mit starkem Nährstoffüberschuss, aber auch …

Mehr lesen...

AmmonMind

Ausgangslage Ammoniak (NH3) ist ein Luftschadstoff, der vor allem bei der landwirtschaftlichen Tierhaltung und bei der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern freigesetzt wird. Die Minderung der NH3-Emissionen ist international …

Mehr lesen...

AQUARIUS

Ausgangslage Die Niederschläge in der östlichen Lüneburger Heide sind deutlich niedriger als im übrigen Niedersachsen. Der eigentliche Wasserbedarf der landwirtschaftlichen Kulturen liegt dann oftmals sogar noch über …

Mehr lesen...