Mängel im Dauergrünland - frühzeitig erkennen und reagieren

Zu Beginn der Vegetationsperiode und noch vor dem Massenzuwachs ist es besonders wichtig, die Grünlandbestände hinsichtlich ihrer Mängel und daraus abzuleitenden, erforderlichen Pflege- und Reparaturmaßnahmen zu prüfen.

Beim Gang über das Dauergrünland werden schnell die Unterschiede im Bestand deutlich, sei es durch Blattfarbe, entsprechend der Vitalität oder durch die Festigkeit und Verwurzelung mit dem Grünlandboden. Stark bemooste Bodenlücken werden zwischen den büschelartig und sehr locker im Bestand stehenden Gräsern nicht aus der Ferne erkannt.

Welche Standorte sind besonders gefährdet?

Hohe Bodenfeuchte und gestresste Grünlandbestände bieten ideale Bedingungen für die Gemeine Rispe, daher ist mit ihr fast überall zu rechnen, wo noch Herbstweide durchgeführt wurde. Es sind häufiger die im Herbst sehr kurz geweideten Flächen betroffen, wo die Weidelgräser erschöpft sind und das flächige Wachstum der Ausläufer von Gemeiner Rispe die Lücken besiedelt. Besonders staunasse Teilflächen und geringe Boden-pH-Werte, sowie eine unausgeglichene Nährstoffversorgung (hier vor allem Kalium) führen zu vermehrtem Vorkommen der Gemeinen Rispe, insbesondere wegen dem erhöhten Kaliumbedarf der Weidelgräser. Die Gemeine Rispe lässt sich aufgrund ihrer oberirdischen Ausläufer sehr gut mit einem scharfen Striegel auskämmen und kann daher bei der vorherigen visuellen Bestandeskontrolle neben dem Flächenanteil des offenen Bodens zur Definition des Lückenanteils hinzugerechnet werden. Generell kann durch Schätzung der Deckungsanteile verschiedener Lückenbereiche die Summe der Lückenanteile insgesamt abgeschätzt werden. Abbildung 4 zeigt etwa 60% Lückenanteil durch abgestorbenen Grasfilz, während in Abbildung 5 etwa 40% offene Bodenlücken und 30% Lückenanteil durch unerwünschte Verkrautung vorliegen, insgesamt also mindestens 70% Lückenanteil. Bei den Verfilzungen (Abb. 4) kann von einer deutlichen Verbesserung der Narbe durch Regeneration der Untergräser nach intensiven Pflegemaßnahmen (Mulchen, Striegeln) ausgegangen werden. Im Falle der Bodenlücken und der Verkrautung (Abbildung 5) ist natürlich eine Nachsaat erforderlich und wenn es sich um hartnäckige Kräuter handelt, ggf. auch eine Pflanzenschutzmaßnahme.

Pflegemaßnahmen

Um den beschriebenen Mängeln durch Pflegemaßnahmen effektiv entgegenzuwirken, sind eine gute Befahrbarkeit und abgetrocknete Grasnarben unerlässlich. Der gezielte Einsatz eines scharf eingestellten Striegels kann lose verankerte und stark vergilbte Pflanzen erheblich schädigen und offene Bodenlücken für eine Übersaat vorbereiten. Das herausgerissene, lose Pflanzenmaterial kann sich jedoch auch mit seinen Stolonen wieder neu ansiedeln, wenn es nicht ganz abgestorben ist. Daher muss so früh wie möglich bei passender Witterung (trocken, ggf. noch frostig) gestriegelt werden, um eine Nachtrocknung zu ermöglichen und den Zeitraum bis zu einer nachfolgenden Pflegemaßnahme zu verlängern. Ein zweiter Striegel, wenige Wochen nach dem ersten kann dann sinnvoll sein, z.B. wenn erneut Maulwurf und Co tätig waren oder wenn eine Übersaat mit dem Striegel erfolgen soll. Diese kann dann in die gut vorbereiteten Lücken gestreut werden und ggf. mit der Glattwalze (Moorstandorte) eingewalzt werden.

Pflanzenschutz

Mit den Schadschwellen für die verschiedenen, im Grünland vorkommenden Kräuter kann der Einsatz chemisch synthetischer Pflanzenschutzmittel gerechtfertigt werden. Im Dauergrünland sollte die Anwendung von selektiv wirkenden Herbiziden jedoch immer eine Ausnahme darstellen. Wo eine problematische Verkrautung vorliegt, kann die gezielte Anwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel als unterstützende Maßnahme für die Grünlandverbesserung erwogen werden. Dies ist notwendig, wenn sich die vom Weidevieh gemiedenen Wurzelunkräuter zu stark ausbreiten und durch Pflegemaßnahmen wie regelmäßiges Ausputzen (Mahd oder Kurzhäckseln) nicht mehr reduzieren lassen. Giftpflanzen sind ebenso kritisch zu beurteilen und bereits bei geringem Vorkommen gezielt einzudämmen. Dabei ist der günstigste Zeitpunkt der Anwendung zu beachten. Dieser liegt für eine erfolgreiche und nachhaltige Bekämpfung der Wurzelunkräuter Stumpfblättriger Ampfer, Ackerkratzdistel und Jakobskreuzkraut in der Regel erst einige Wochen nach dem Vegetationsbeginn vor, also ab Mitte-Ende April und ggf. sogar erst im Mai. Diese Wurzelunkräuter sind im Sommer, nach den ersten Nutzungen leichter zu bekämpfen, weil ihr Nachwuchsverhalten aus dem Wurzelstock im ersten Aufwuchs (bis zur Blüte) häufig noch nicht erschöpft ist. Falls es zu einer Regeneration aus dem Wurzelstock kommt ist eine erneute Bekämpfung auf Teilflächen mit einer anderen Wirkstoffgruppe im Spätsommer oder Herbst zu erwägen.

Mit den Pflegemaßnahmen zum Vegetationsbeginn und ggf. die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Frühjahr sollen unliebsame Kräuter und Gräser bereits an ihrer Ausbreitung gehindert werden. Zum Schließen von Bodenlücken ist die vegetative Ausbreitung wertvoller Untergräser wie Wiesenrispe oder Deutsches Weidelgras nicht immer ausreichend schnell möglich. Zur Unterstützung werden regelmäßige oder gelegentliche (Reparatur-) Nachsaaten empfohlen. Nachsaaten zählen zu den entscheidenden Pflegemaßnahmen im intensiven Dauergrünland für die Milchviehfütterung.

Sortenempfehlungen

Nicht nur die Grasarten der verschiedenen Nachsaatmischungen, sondern auch die eingemischten Sorten nehmen Einfluss auf die Bestandsentwicklung. Die im Bestand etablierten, frühreifen Sorten Deutsches Weidelgras sind dabei im ersten Aufwuchs des Jahres ab Vegetationsbeginn günstiger für einen schnellen und effektiven Konkurrenzkampf innerhalb der Bestände zu bewerten.

Der Narbenschluss durch frühzeitige Beweidung (Verbiss) wird ebenfalls besser durch die frühen Sorten erreicht, während späte Sorten die Futtergrundlage für den Sommer liefern. In den Folgeaufwüchsen ziehen die mittelspäten und späten Sorten in der Ertragsbildung nach und können so der Ausbreitung von Ampfer, Kratzdistel und Jakobskreuzkraut entgegenwirken.

In den von den norddeutschen Landwirtschaftskammern empfohlenen Qualitäts-Standardmischungen G V für Nachsaaten und die Reparatursaat sind jeweils zwei empfohlene, in Landessortenprüfungen geprüfte und ertragsstarke Sorten jeder Reifegruppe (früh, mittel, spät) enthalten, so dass die Grundlage für eine resiliente und konkurrenzkräftige Grünlandnarbe gelegt ist.

Die Verwendung der Nachsaatmischung G Vspät ist unter Verzicht auf die frühe Reifegruppe für besonders intensiv genutztes Grünland ohne bzw. mit nur geringen Standortmängeln konzipiert und nicht für problematische Standortlagen geeignet.

Für eine dichte Grasarbe mit entsprechend hohem Abwehrverhalten gegenüber der Gemeinen Rispe und anderen Lücken besiedelnden Pflanzen sind aufgrund ihrer Neigung zu hohen Triebdichten diploide Sorten Deutsches Weidelgras im Vorteil. Darauf kann durch Vergleich der Sortenzusammensetzung geachtet werden.

Eine Begrenzung der Einmischung von tetraploiden Sorten, wie es bis vor mehr als 10 Jahren noch empfohlen war, ist in den Empfehlungen der norddeutschen Landwirtschaftskammern nicht mehr Bestandteil der allgemeinen Empfehlung.

Mischungsqualität

Entscheidend sind neben der Auswahl der Mischungsanteile auch die Einzelsorten, die sich neben der Reifegruppe zusätzlich durch ihren Ertragsindex, die Anfälligkeit für Roste und die Eignung für Moorstandorte unterscheiden. Um sicher zu sein, dass nur empfohlene, ertragreiche und ausdauernde Sorten mit hoher Keimfähigkeit zur Aussaat gelangen, sollten Nachsaatmischungen mit dem Kontrollsiegel der `Freiwilligen Mischungskontrolle Niedersachsen´ (FMN) zum Einsatz kommen. In diesem Verbund sind die Mischungshersteller Deutsche Saatveredelung (Country), Meiners-Saaten (Q-Gras), Camena-Samen und Agravis (Plantinum) beteiligt. Der Mischungszusatz `M´ gewährleistet zusätzlich die ausschließliche Verwendung von Sorten Deutsches Weidelgras mit Mooreignung.

Downloads

Kontakte

Gerd Lange

Berater Grünland und Naturschutzprogramme

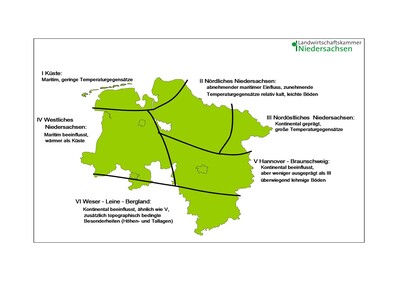

Vegetationsbeginn im Grünland wird nun erreicht

Bei einer korrigierten Temperatursumme von 200 °C wird der Vegetationsbeginn im Grünland erreicht und damit auch der Termin für die bedarfsgerechte Stickstoffdüngung des ersten Aufwuchses.

Mehr lesen...

73. Grünlandtag 2025 - Rückblick

„Mehr Milch aus Gras“ lautete das Motto der Veranstaltung, zu der am 06.02.2025 etwa 280 Besucher nach Rodenkirchen (LK Wesermarsch) kamen. Die Herausforderungen an die Landwirtschaft mehren sich beträchtlich. Allein der …

Mehr lesen...

Online oder offline? Erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Spot Spraying Systemen zur Ampferbekämpfung im Grünland

In der Milchviehhaltung hat die Pflege des Dauergrünlandes eine große Bedeutung. Trittschäden durch Beweidung, extreme Witterungsbedingungen oder starker Mäusebefall sind jedoch nur einige Beispiele, die immer wieder zu Schä…

Mehr lesen...

Qualitätsstandardmischungen für das Grünland und aktuelle Sortenempfehlungen

Zu einem Baustein für ein hohes Ertrags- und Ausdauervermögen von Grünlandbeständen gehört die richtige Wahl von Grasmischungen für Nach- und Neuansaaten unter Einbeziehung der für den nordwestdeutschen Raum …

Mehr lesen...

Das Grünland auf den Winter vorbereiten

Die diesjährige Grünlandsaison ist so gut wie beendet und nun wird bereits der Grundstein für den ersten Schnitt im kommenden Jahr gelegt. Rückblickend waren die Erträge und Qualitäten im Grünland in diesem Jahr …

Mehr lesen...

Mit jedem Rundballen gute Grassilagequalität erzielen

Das Konservierungsverfahren in Rund- oder Quaderballen unterscheidet sich wesentlich von der Silierung im Fahrsilo. Es bedarf zum einen wesentlich höherer Trockenmassegehalte. Das Ausmaß der Silierung ist damit geringer und träger. …

Mehr lesen...Weitere Arbeitsgebiete

Veranstaltungen

Feldtag zur flachen und ganzflächigen Bodenbearbeitung

11.04.2025

Der Bioland Landesverband Niedersachsen-Bremen veranstaltet in Kooperation mit dem Fachbereich Ökologischer Landbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen einen Feldtag zur Bodenbearbeitung in der Ortschaft Opperhausen in der Nähe von…

Mehr lesen...

7. Agrarexkursion 2025 - der frische Norden

21.05.2025 - 22.05.2025

- Buntes Treiben im Norden - wie funktioniert die Landwirtschaft zwischen Moor und Watt - Auch in diesem Jahr führt uns unser Weg in die Ferne - wir freuen uns auf spannende Einblicke in die hiesige Landwirtschaft und ihre vor- …

Mehr lesen...Drittmittelprojekte

5G Smart Country

Ausgangslage Weltbevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung und schwieriger werdende klimatische Bedingungen machen es erforderlich, noch mehr Nahrung zu produzieren. Laut Prognosen muss die landwirtschaftliche Erzeugung mind. um 50% erhö…

Mehr lesen...

Abibewässerung

Ausgangslage Die durch den Klimawandel zunehmend negative klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode führt zu einem erhöhten Bedarf an Wasser für die Feldberegnung. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Nutzungskonkurrenz um …

Mehr lesen...

ADAM

Ausgangslage ADAM ist ein 42-monatiges transdisziplinäres Forschungs- und Umsetzungsprojekt zur Steigerung der Biodiversität im Intensivgrünland. Es sind Partner aus der Wissenschaft (Bewilligungsempfänger Universität Gö…

Mehr lesen...

AGrON

Ausgangslage In Deutschland gibt es regionale Unterschiede beim landwirtschaftlichen Nährstoffanfall. So gibt es beispielsweise in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Landkreise mit starkem Nährstoffüberschuss, aber auch …

Mehr lesen...

AmmonMind

Ausgangslage Ammoniak (NH3) ist ein Luftschadstoff, der vor allem bei der landwirtschaftlichen Tierhaltung und bei der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern freigesetzt wird. Die Minderung der NH3-Emissionen ist international …

Mehr lesen...

AQUARIUS

Ausgangslage Die Niederschläge in der östlichen Lüneburger Heide sind deutlich niedriger als im übrigen Niedersachsen. Der eigentliche Wasserbedarf der landwirtschaftlichen Kulturen liegt dann oftmals sogar noch über …

Mehr lesen...