Start in Weidesaison für Pferde und Rinder

Der Vegetationsbeginn im Grünland ist fast überall erreicht und damit geht auch bald die Weidesaison wieder los. Pflegemaßnahmen im Grünland, wie Schleppen, Walzen, Striegeln und Nachsaaten, können in diesem Jahr, auf den vielerorts gut abgetrockneten Flächen, besonders frühzeitig durchgeführt werden.

Anweiden, aber langsam

Der Weideaustrieb und der damit zusammenhängende Futterwechsel bedeuten aus ernährungsphysiologischer Sicht Stress für die Tiere. Problematisch sind im Vergleich zur konstanten Winterration die sich ständig ändernde Nährstoffzusammensetzung des Grases und die nicht vorhersagbaren Verzehrsmengen. Ein abrupter Futterwechsel hin zu ausschließlich jungem Weidegras führt, aufgrund der hohen Verdaulichkeit, der hohen Zucker- und Proteingehalte und des geringen Rohfasergehaltes im Gras, nicht selten zu Verdauungs- und Stoffwechselstörungen.

Um Pansenfunktionsstörungen und Milchleistungsverluste beim Milchvieh zu vermeiden, sollten Rinder und Kühe zumindest für eine Zeit von 2 bis 3 Wochen nur stundenweise geweidet werden. In dieser Zeit müssen sich das Pansenmilieu und insbesondere die Pansenmikroben auf die neue Fütterungssituation einstellen. Nach dieser Umstellungszeit wird dann die Stallration schrittweise mit zunehmendem Graswachstum und damit steigendem Anteil an der Gesamtration reduziert.

Auch die Darmflora der Pferde muss in den ersten vier Wochen sehr vorsichtig auf die Futterumstellung vorbereitet werden. Pferde benötigen vor allem rohfaserreiches Futter, aber vergleichsweise wenig Eiweiß und Kohlenhydrate. Derartiges Futter findet sich auf der Weide im Frühjahr selten, allenfalls bei Grasbeständen ab dem Blühstadium. Für die Weidenutzung wäre das deutlich überständiges Futter. Es ist deshalb angeraten, sowohl die Beweidungszeit vorerst stark zu begrenzen als auch das Pferd im gut gesättigten Zustand auf die Weide zu führen. Im Vegetationsverlauf kommt es zudem mit jedem neuen Grasaufwuchs zu Veränderungen in den Anteilen wertbestimmender Nährstoffe. Allgemein enthalten Grasbestände in der zweiten Vegetationshälfte und vor allem am Ende der Weidesaison mehr Rohprotein als im Frühjahr. Unter diesen Bedingungen ist sowohl eine entsprechende Zufütterung mit Raufutter (Heu, Futterstroh) als auch mit Ergänzungs- und Leistungsfutter erforderlich.

Die Pflanzenbestandszusammensetzung auf Weiden ist nicht statisch, sondern dynamischen Prozessen unterworfen. Das Weidetier selbst, egal ob Rind, Pferd, Schaf, Ziege oder Damwild hat, in Abhängigkeit von der Besatzstärke, der Weidedauer und der Weideform, maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Pflanzenbestandes. Dabei spielen das tierartspezifische Lauf- und Fressverhalten, die Anatomie und das Körpergewicht der Tiere eine wesentliche Rolle. Insgesamt haben wir es mit sehr komplexen Einflüssen und Wechselwirkungen von Standortfaktoren, Nutzungs- und Pflegemaßnahmen, Düngung, aber auch der Jahreswitterung u.a.m. zu tun, die die Qualität, die botanische Zusammensetzung und die funktionelle Eignung als Weide beeinflussen.

Vor allem das Weide- und Laufverhalten des Pferdes hat entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung und damit langfristig auf die Eignung der Weide als Futtergrundlage. Pferde zeigen zum einen ein mehr oder weniger stark selektives Fressverhalten. Besonders gern werden junge Gräser, Weißklee und schmackhafte Kräuter im jungen Zustand gefressen. Ihre dentale Anatomie erlaubt es ihnen zudem, die präferierten Arten tief, mitunter bis zum Boden zu verbeißen. Weniger schmackhafte Pflanzenarten oder überständige Gräser und Kräuter werden meist gemieden.

Während Rinder Gräser nur bis zu einer Pflanzenhöhe von etwa 3 cm abfressen, können Pferde Pflanzen bis unmittelbar über dem Boden verbeißen. Bei solchem tiefen Verbiss wird bei den schmackhaften Futtergräsern auch der Teilbereich abgefressen, in dem ein Großteil der Nährstoffe eingelagert wird, die für die Regeneration erforderlich sind. Je häufiger Gräser während der Vegetationszeit sehr tief verbissen werden, desto stärker sind diese gestresst, regenerieren langsamer und sind dadurch weniger konkurrenzfähig gegenüber weniger schmackhaften Pflanzenarten. Insbesondere unter trockenen Bedingungen können regelmäßig tief verbissene Gräser auch ganz absterben oder sie werden zunehmend von Problemunkräutern verdrängt. Als Folge dieser Überbeweidung treten dann verstärkt Pflanzenarten bzw. Pflanzengesellschaften auf, die an einen intensiven Verbiss und Tritt bestens angepasst sind. Typische Zeigerpflanzen einer sogenannten Trittrasengesellschaft sind Breitwegerich, Gänseblümchen, Vogelknöterich, Jährige Rispe, Gänsefingerkraut oder Strahlenlose Kamille. Auch der stark licht- und weidebedürftige Weißklee ist bestens an häufigen und intensiven Verbiss angepasst und kann so im Laufe der Zeit unerwünscht hohe Ertragsanteile einnehmen. In entstehende Lücken können sich ebenso vermehrt der Stumpfblättrige Ampfer oder auf etwas trockenen Standorten das giftige Jakobskreuzkraut ansiedeln. Solche Entwicklungen sind typisch für wenig gepflegte Weiden, die stark überbeweidet wurden. Das heißt, dass die Umtriebszeiten zu kurz und/oder die Besatzstärke zu hoch sind, so dass die Futtergräser kaum Gelegenheit zur Regeneration haben. Wenn zusätzlich Weidepflegemaßnahmen wie regelmäßiges Abäppeln sowie das Mulchen von Geilstellen und gemiedenen Unkräutern wie Stumpfblättriger Ampfer, Distelarten, Brennnesseln oder auch das giftige Jakobskreuzkraut vernachlässigt werden, können sich binnen weniger Jahre Pflanzenbestände entwickeln, die kaum eine geeignete Grundlage für eine pferdegerechte Fütterung auf der Weide darstellen. Das Koppelweideverfahren, bei dem ein regelmäßiger Wechsel von Weideflächen stattfindet oder günstigenfalls ein Wechsel von Schnitt- und Weidenutzung möglich ist, kann negativen Bestandsentwicklungen sehr effektiv entgegenwirken. Damit wird wertvollen Futtergräsern immer wieder ausreichend Zeit zur Regeneration gegeben. Durch die Nachmahd bzw. das Nachmulchen werden zudem Unkräuter geschwächt und, bei rechtzeitiger Maßnahme, deren Aussamen verhindert.

Problempflanzen auf Weiden

Während einige schmackhafte Kräuter in Pferdeweiden durchaus erwünscht sind, stellen bestimmte Pflanzenarten ein Problem für die Grünlandnutzung mit Pferden oder Rindern dar wie beispielsweise der Sumpfschachtelhalm (Equisetum palustre), der insbesondere für Rinder akut giftig ist, oder die Herbstzeitlose (Colchicum autmunale), die durch ihre mattgrünen Blätter im Bestand bis spät in den Sommer kaum auffällt. Die gesundheitsschädigende Wirkung dieser Pflanzenarten wird in der Regel durch die Nahrungsaufnahme auf der Weide oder des konservierten Futters ausgelöst. Seit einigen Jahren steht das Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea), auch Jakobsgreiskraut genannt, im Fokus der Aufmerksamkeit. Die unter dem Begriff Pyrrolizidine zusammengefassten verschiedenen Alkaloide der Greiskräuter sind besonders gefährlich, weil die Symptome der Giftwirkung erst deutlich auftreten, wenn bereits eine irreversible Schädigung der Leber und auch des Gehirns eingetreten sind. Eine Heilung ist dann nicht mehr möglich. Flächen mit Vorkommen dieser Art müssen durch gezielte Pflanzenschutzmaßnahmen saniert werden. Auch einzelne Gräserarten können sich aufgrund ihrer besonderen Inhaltsstoffe gesundheitsschädlich auswirken, wenn sie in hohem Maße aufgenommen werden. So enthält das Ruchgras beispielsweise Cumarin, was eine blutverdünnende Wirkung hat.

Praxishandbuch – Grünland für Pferde

Die Landwirtschaftskammern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben in Zusammenarbeit mit den Universitäten Göttingen und Halle ein praxisorientiertes Handbuch erarbeitet, das umfassend alle wichtigen Aspekte beleuchtet, die dazu beitragen, auf Weideflächen Pflanzenbestände zu entwickeln, die die hohen Ansprüche des Pferdes an Auslauf und Futtergrundlage gleichermaßen erfüllen. Das Praxishandbuch Grünland für Pferde richtet sich nicht nur an interessierte Pferdehalter*innen, sondern auch an Berater*innen, Berufs- und Fachschulen sowie an landwirtschaftliche Lohnunternehmen. Inhaltlich setzt sich das Handbuch zunächst mit den differenzierten Anforderungen und Ansprüchen des Pferdes an die Weide auseinander. Des Weiteren werden die komplexen Zusammenhänge von Standort, Weidemanagement und Pflege und deren Einfluss auf die Pflanzenbestandsentwicklung erläutert. Ein wesentlicher Teil des Handbuches Grünland für Pferde beschäftigt sich mit dem Spektrum der verschiedenen Pflegemaßnahmen sowie der Düngung von Pferdeweiden. Die vielen praktischen Hinweise über die Ziele und Verfahren von Pflege und Düngung, sollen zu einem besseren Verständnis dieser vegetationssteuernden Maßnahmen beitragen. Weiterhin zeigt das Handbuch verschiedene ernährungsphysiologische und gesundheitliche Risikobereiche auf, die sich aus der Weidehaltung mit Pferden ergeben können und leitet daraus Handlungsoptionen der Gefahrenvermeidung ab.

Sie können das Praxishandbuch für 15,00 € zuzüglich Versand beim Fachbereich Grünland und Futterbau per Mail bei Frau Brunßen-Gerdes bestellen: annegret.brunssen-gerdes@lwk-niedersachsen.de

Fazit

- Ein früher Start in die Weidesasion mit Beginn der Vegetationsperiode bietet viele Vorteile bei Einhaltung ernährungsphysiologischer, tiergerechter und pflanzenbestandsregulierender Aspekte.

- Ein langsames Anweiden über 3 bis 4 Wochen sollte bei ausreichendem Strukturausgleich durch hochwertiges Heu oder Futterstroh und bedarfsangepasster Zufütterung durch Kraftfutter, insbesondere in der Phase des Anweidens, beachtet werden. Neben der Gefahr von Koliken bei Pferden, wegen zu geringer Rohfasergehalte bei zu schnellem Anweiden, beeinflussen Menge und Zusammensetzung des Weidefutters auch deren Gehalt an Eiweiß und leicht löslichen Kohlenhydraten.

- Vermeiden Sie eine Überweidung, indem Tierbesatz und Fläche im richtigen Verhältnis zueinander abgestimmt sind.

- Behalten Sie den Grünlandbestand stets im Blick und achten Sie auf Pflanzen- und Gräserarten, die gesundheitsschädigende Wirkungen im Frischfutter oder auch konserviertem Futter haben.

Kontakte

Felicitas Kaemena

Projektbearbeitung, Grünland

Vegetationsbeginn im Grünland wird nun erreicht

Bei einer korrigierten Temperatursumme von 200 °C wird der Vegetationsbeginn im Grünland erreicht und damit auch der Termin für die bedarfsgerechte Stickstoffdüngung des ersten Aufwuchses.

Mehr lesen...

Mängel im Dauergrünland - frühzeitig erkennen und reagieren

Zu Beginn der Vegetationsperiode und noch vor dem Massenzuwachs ist es besonders wichtig, die Grünlandbestände hinsichtlich ihrer Mängel und daraus abzuleitenden, erforderlichen Pflege- und Reparaturmaßnahmen zu prüfen.

Mehr lesen...

73. Grünlandtag 2025 - Rückblick

„Mehr Milch aus Gras“ lautete das Motto der Veranstaltung, zu der am 06.02.2025 etwa 280 Besucher nach Rodenkirchen (LK Wesermarsch) kamen. Die Herausforderungen an die Landwirtschaft mehren sich beträchtlich. Allein der …

Mehr lesen...

Online oder offline? Erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Spot Spraying Systemen zur Ampferbekämpfung im Grünland

In der Milchviehhaltung hat die Pflege des Dauergrünlandes eine große Bedeutung. Trittschäden durch Beweidung, extreme Witterungsbedingungen oder starker Mäusebefall sind jedoch nur einige Beispiele, die immer wieder zu Schä…

Mehr lesen...

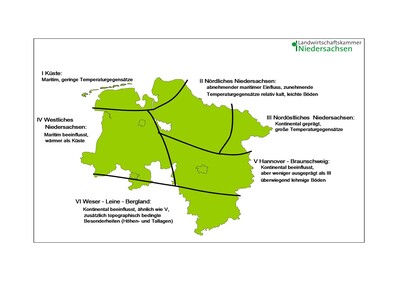

Qualitätsstandardmischungen für das Grünland und aktuelle Sortenempfehlungen

Zu einem Baustein für ein hohes Ertrags- und Ausdauervermögen von Grünlandbeständen gehört die richtige Wahl von Grasmischungen für Nach- und Neuansaaten unter Einbeziehung der für den nordwestdeutschen Raum …

Mehr lesen...

Mit jedem Rundballen gute Grassilagequalität erzielen

Das Konservierungsverfahren in Rund- oder Quaderballen unterscheidet sich wesentlich von der Silierung im Fahrsilo. Es bedarf zum einen wesentlich höherer Trockenmassegehalte. Das Ausmaß der Silierung ist damit geringer und träger. …

Mehr lesen...Weitere Arbeitsgebiete

Veranstaltungen

Feldtag zur flachen und ganzflächigen Bodenbearbeitung

11.04.2025

Der Bioland Landesverband Niedersachsen-Bremen veranstaltet in Kooperation mit dem Fachbereich Ökologischer Landbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen einen Feldtag zur Bodenbearbeitung in der Ortschaft Opperhausen in der Nähe von…

Mehr lesen...

Arbeitskreis Bio-Mutterkuhhaltung: Auftaktveranstaltung

23.04.2025

Wir laden Sie herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung des Arbeitskreises Bio-Mutterkuhhaltung ein! Egal, ob Sie schon jahrelang Bio-Mutterkühe halten, aktuell in der Umstellung sind, oder gerade erst damit anfangen, egal, ob im Haupt- oder …

Mehr lesen...

7. Agrarexkursion 2025 - der frische Norden

21.05.2025 - 22.05.2025

- Buntes Treiben im Norden - wie funktioniert die Landwirtschaft zwischen Moor und Watt - Auch in diesem Jahr führt uns unser Weg in die Ferne - wir freuen uns auf spannende Einblicke in die hiesige Landwirtschaft und ihre vor- …

Mehr lesen...Drittmittelprojekte

5G Smart Country

Ausgangslage Weltbevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung und schwieriger werdende klimatische Bedingungen machen es erforderlich, noch mehr Nahrung zu produzieren. Laut Prognosen muss die landwirtschaftliche Erzeugung mind. um 50% erhö…

Mehr lesen...

Abibewässerung

Ausgangslage Die durch den Klimawandel zunehmend negative klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode führt zu einem erhöhten Bedarf an Wasser für die Feldberegnung. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Nutzungskonkurrenz um …

Mehr lesen...

ADAM

Ausgangslage ADAM ist ein 42-monatiges transdisziplinäres Forschungs- und Umsetzungsprojekt zur Steigerung der Biodiversität im Intensivgrünland. Es sind Partner aus der Wissenschaft (Bewilligungsempfänger Universität Gö…

Mehr lesen...

AGrON

Ausgangslage In Deutschland gibt es regionale Unterschiede beim landwirtschaftlichen Nährstoffanfall. So gibt es beispielsweise in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Landkreise mit starkem Nährstoffüberschuss, aber auch …

Mehr lesen...

AmmonMind

Ausgangslage Ammoniak (NH3) ist ein Luftschadstoff, der vor allem bei der landwirtschaftlichen Tierhaltung und bei der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern freigesetzt wird. Die Minderung der NH3-Emissionen ist international …

Mehr lesen...

AQUARIUS

Ausgangslage Die Niederschläge in der östlichen Lüneburger Heide sind deutlich niedriger als im übrigen Niedersachsen. Der eigentliche Wasserbedarf der landwirtschaftlichen Kulturen liegt dann oftmals sogar noch über …

Mehr lesen...