Kupierverzicht - bessere Buchtenstruktur nach Umbau

Ringelschwanz

Eine erfolgreich umgesetzte Buchtenstruktur macht einen Unterschied, wenn es um die Haltung unkupierter Ferkel geht. Im folgenden Beitrag werden jüngste Erfahrungen der Versuchsstation Wehnen aus einem Umbau vorgestellt.

Das Konsortialprojekt zum Verzicht auf Schwanzkupieren beim Schwein (KoVeSch) wurde von 2018 bis 2022 unter anderem in den Ställen der Versuchsstation Wehnen der LWK Niedersachsen durchgeführt. Ziel des Projektes war es, Maßnahmen zu entwickeln, die es Landwirten ermöglichen sollen, langfristig auf das Schwanzkupieren zu verzichten. Die Ergebnisse zeigten, dass eine verbesserte Buchtenstrukturierung das Schwanzbeißgeschehen maßgeblich beeinflusst.

Daher wurde im September 2024 ein weiteres Abteil der Versuchsstation in Wehnen im Rahmen des Forschungsprojektes TiPP (Transparency in Pig Production) verändert, um dem Schwanzbeißen mit dem Umbau und Einbau weiterer Klimasensoren näher auf den Grund zu gehen.

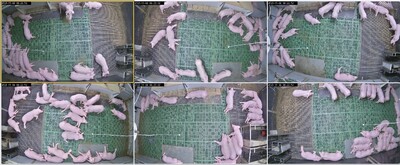

Die sechs Buchten der Ferkelaufzucht (FAZ) wurden bereits 2021 als Drei-Flächenbucht aufgebaut. Diese bestehen aus jeweils einem Kotbereich mit Tränkevorrichtungen auf Gussrosten, daran anschließend einem Aktivitäts-, Fress- und Beschäftigungsbereich auf Kunststoffspalten und am Versorgungsgang gelegen einem Liegebereich – ebenfalls aus Kunststoffspalten (Bild 1). Im Ergebnis wurde von den Tieren keine klare Buchtenstruktur umgesetzt. Zudem kam es zu häufig zu Schwanzbeißereignissen.

Die erste Optimierung zur Verbesserung der Buchtenstruktur fand dann 2023 statt. Anders als zu Beginn in 2021/22 wurden zusätzlich abgedunkelte Bereiche geschaffen (Bild 1). Durch Ausschaltung einer Lichtleiste konnte die Akzeptanz der Buchtenstruktur und das Abliegen im angestrebten Liegebereich verbessert werden. In vier der sechs Buchten haben die Tiere den Kot- und Liegebereich korrekt angelegt und setzten dies an Tag 25 weiterhin um. Nichts desto trotz gab es Optimierungsbedarf, da die Situation bzgl. der Buchtenstruktur und der Schwanzbeißereignisse für den Betrieb noch nicht zufriedenstellend war, sodass umgebaut wurde.

2024 wurde das Ferkelaufzuchtabteil mit einem Mikroklimabereich (Abdeckung mit durchgängigem Lamellenvorhang) ausgestattet. In Abb. 1 ist der Aufbau einer umgebauten Bucht dargestellt.

Bild 2 zeigt die Akzeptanz der Buchtenstruktur an Masttag 14, nachdem ein Mikroklimabereich (ohne Heizung) eingebaut wurde. Die 24 Ferkel pro Bucht nehmen den Mikroklimabereich an, der zu 50 % mit Betonelementen und zu 50 % mit Kunststoffspalten (10 % Perforation) ausgelegt ist.

Im Ergebnis kam es bis zu diesem Zeitpunkt zu keinerlei Schwanzbeißereignissen, was besonders mit der gelungenen Buchtenstruktur begründet wird. Erfahrungsgemäß treten während dieser Aufzuchtperiode erste Schwanzbeißereignisse auf.

In Bild 3 ist die Buchtenstruktur an Tag 28 zu sehen. Die Ferkel setzen die Buchtenstruktur weiterhin gut um, auch wenn Einzeltiere sich weitläufiger in der Bucht verteilt zur Ruhe legen. Je Ferkel sind 0,13 m² im Mikroklimabereich verfügbar. Die Gesamtfläche von 3,1 m² (1,2 m x 2,6 m) wird aber nicht zu 100 % ausgenutzt, da zwischen den Tieren noch kleine Lücken zu finden sind. Ein „effizientes“ Ablegen wird erfahrungsgemäß erreicht, wenn die Seitenverhältnisse des Liegebereichs optimal sind (breit und schmal). Die Tiefe des Mikroklimabereiches wäre dabei nach der Länge des Tieres ausgerichtet, wie man es u.a. aus dem Nürtinger System kennt. Begründet durch diverse weitere Ansprüche an die Haltungsumgebung wird oftmals von diesem Prinzip abgewichen. Bei der Beurteilung des vorzuhaltenden Liegeplatzes ist dies allerdings zu berücksichtigen.

Bild 4 zeigt die Einhaltung der Buchtenstruktur an Tag 37, also einen Tag vor dem Ende der Ferkelaufzucht. Die Struktur ist grundsätzlich weiter umgesetzt, die Situation aus Bild 3 bzgl. der Nutzung des Liegebereichs hat sich allerdings verstärkt.

Klimaverhältnisse im Blick

Zur Einhaltung der Buchtenstruktur müssen als Grundvoraussetzung die passenden Klimaverhältnisse vorherrschen. In Tabelle 1 sind die aktuelle Klimakurve sowie die Klimaverhältnisse während Bild 1 dargestellt. Auf Grund der fehlenden Mikroklimaheizung wird das Abteil mit 28 °C zunächst wärmer eingestellt, vor allem damit sich die Betonelemente im Liegebereich ausreichend erwärmen und austrocknen, sodass die Ferkel sich dort ohne Erkrankungsrisiko ablegen können. Die Betonelemente wurden bewusst in den Mikroklimabereich der Liegekiste gelegt, da die Ferkel so bei zunehmendem Alter und Gewicht eine verbesserte Thermoregulierung betreiben können. Dadurch bleibt der Liegebereich attraktiv.

Innerhalb weniger Tage wird die Abteiltemperatur auf 25 °C und binnen einer Woche auf 23,3 °C abgesenkt. Somit wird sichergestellt, dass die Ferkel ausschließlich den geschützten Liegebereich als solchen nutzen.

Eine eingehaltene Buchtenstruktur und der richtige Wärmehaushalt der Ferkel sind zwei wesentliche Faktoren, die bei der Haltung unkupierter Tiere beachtet werden müssen. In dem vorgestellten Durchgang wird beides als passend bewertet, auch wenn die SOLL-Temperatur zum Ende der Ferkelaufzucht nicht erreicht wurde.

Die Klimakurve lässt sich bei entsprechenden Außentemperaturen leichter einhalten. Wie sich die Situation im Sommer und höheren Temperaturen darstellt, bleibt abzuwarten. Naheliegend ist, dass dann mit einer Luftkonditionierung stärker unterstützt werden muss.

Leistungen und Verletzungen

Am Ende müssen auch die biologischen Leistungen passen. Diese sind in Tabelle 2 zu sehen. Mit 490 g Tageszunahme (TZ) bei 5,5 Wochen Aufzuchtdauer liegt die TZ knapp 20 g über dem Jahresdurchschnitt in dem Abteil. Letztlich stellte sich dieser Durchgang mit guten Leistungen und einer passenden Gesundheit (1,4 % Verluste) dar.

Ein Wermutstropfen bleibt. Zum Ende der Aufzucht kam es in dem Durchgang noch zu Schwanzverletzungen. Als Ursache wird vor allem punktueller Ressourcenstress (Futter/ Beschäftigungsmaterial), aber auch ein besonders hohes Fliegenaufkommen gesehen.

Möglichkeiten der Technik

Die verbaute Kameratechnik macht es grundsätzlich möglich, die Situation im Stall 24 Stunden zu überwachen und zu beurteilen. Neben der Akzeptanz der Buchtenstruktur kann vieles überwacht werden: zum Beispiel Fütterungszeiten, Kämpfe um Ressourcen, Ressourcenverschwendung, die Schwanzhaltung, Schwanzbeißereignisse und die Tätertieridentifikation.

Durch Ergänzung weiterer Techniken, deren Kombination und der Nutzung künstlicher Intelligenz könnten automatische (Früh-)Warnsysteme eingerichtet werden, die den Landwirt in der Überwachung unterstützen bzw. gezielt Fokuspunkte setzen können, auf die sich der Landwirt primär konzentrieren kann. Insgesamt stünden mehr Informationen zur Verfügung und effizienteres, zielgerichteteres Arbeiten wäre möglich. Genau dieser Zielsetzung wird in diversen Projekten – und so auch an der Versuchsstation in Wehnen – nachgegangen.

Fazit

- Die Optimierung der Buchtenstruktur lässt sich auf Basis dieses Durchgangs als Erfolg bewerten.

- Die Schwanzbeißereignisse während des sonst besonders kritischen Zeitraums von Tag 14 bis 20 sind ausgeblieben.

- Die zum Ende leicht auftretenden Schwanzbeißereignisse zeigen einmal mehr den multifaktoriellen Einfluss und den hohen Anspruch unkupierter Tiere an den Tierbetreuer, jegliche Stresspotentiale zu unterbinden.

- In dem jüngsten Durchgang (beendet 30.01.2025) konnten Schwanzbeißereignisse nochmals weiter reduziert werden.

- Die Haltung unkupierter Tiere ist möglich – bei konsequenter Umsetzung baulicher Grundlagen auch in geschlossenen Ställen. Zudem ist das Vorhalten von Notfallmaßnahmen wichtiger Bestandteil des Managements.

- Ob der Umbau auch langfristig gut funktioniert oder wo ggf. noch nachjustiert werden muss, wird sich zeigen.

- Auf Grund bisheriger positiver Erfahrungen aus älteren, ähnlich gestalteten Abteilen der Versuchsstation ist man diesbezüglich optimistisch.

Kontakte

Kai Gevers

Leiter Versuchsstation für Schweinehaltung

Duroc-Schweine sehr stark N-/P-reduziert füttern?

Duroc Hypor Magnus-Genetik im Test Durocs zählen wegen ihrer Robustheit zu den Vitalrassen. Aufgrund ihres ruhigen Sozialverhaltens werden Duroc-Kreuzungen auch vermehrt in Betrieben gehalten, die unkupierte Schweine mästen. Sie …

Mehr lesen...

Bundesweite Kennzahlen zur Therapiehäufigkeit nach Tierarzneimittelgesetz (TAMG) für das Jahr 2024 veröffentlicht

QUELLE: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat heute (14. Februar 2025) auf der hauseigenen Homepage die bundesweiten Kennzahlen zur Therapieh&…

Mehr lesen...Wie beeinflussen kühlere Stalltemperaturen die Leistungen?

In der Praxis liegen die Stalltemperaturen häufig über den Empfehlungen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. In einem Versuch im Transparenten Stall der LWK wurde geprüft, wie sich unterschiedliche Stalltemperaturen auf die …

Mehr lesen...Maul- und Klauenseuche (MKS) in Deutschland aufgetreten

Am 10.01.2025 wurde ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) bei Wasserbüffeln im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg amtlich festgestellt. Es handelt sich um den Serotyp 0. Dies war das erste Auftreten des Erregers in …

Mehr lesen...Schweine noch schwerer mästen?

Die durchschnittlichen Schlachtkörpergewichte von Mastschweinen lagen in Norddeutschland in den letzten Wochen des vergangenen Jahres bei etwa 99 kg. Da einige Schlachthöfe ihre Abrechnungsmasken im letzten Sommer angepasst haben, geht der …

Mehr lesen...Meldeverpflichtungen für Schweine nicht vergessen!

1. Stichtagsmeldung an die VIT (HI-Tier) Nach § 26 (3) der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV ) hat der Tierhalter – auch der Hobbyschweinehalter – der zuständigen Behörde oder einer von dieser beauftragten Stelle bis zum…

Mehr lesen...Weitere Arbeitsgebiete

Veranstaltungen

Feuer im Stall - Brandschutz in Nutztierställen gewährleisten

15.04.2025

Brände in Nutztierställen können jederzeit auftreten – und in solchen Momenten zählt jede Sekunde! Um das Ausmaß eines Feuers zu minimieren und die Sicherheit von Mensch und Tier zu gewährleisten, ist eine enge …

Mehr lesen...

Niedersächsiches Biosicherheitskonzept: Programmschwerpunkt Schwein und Geflügel

22.04.2025

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zu einer Qualifizierungsveranstaltung zum Niedersächsischen Biosicherheitskonzept in Tierhaltungen nach dem EU-Tiergesundheitsrecht ein. Diese dient der Vermittlung der Inhalte zur …

Mehr lesen...

Online-Informationsabend Bio-Schweinehaltung

23.04.2025

Sie halten Schweine und überlegen auf Bio umzusteigen, wissen aber nicht, wie man damit anfängt? Oder Sie sind schon im Ökolandbau tätig und möchten nun auch in die Schweinehaltung einsteigen? Dann sind Sie hier genau …

Mehr lesen...

Fachforum Schwein und Geflügelmast 2025

16.05.2025

Die Veranstaltung bietet den Schweine- und Geflügelhaltern der gesamten nordwestdeutschen Veredlungsregion die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen der Sauen- und Schweinehaltung sowie der Geflügelmast zu informieren und zu…

Mehr lesen...

Fortbildung Ferkelkastration durch Narkose mit Isofluran (Inhalationsnarkose)

05.06.2025

Gemäß § 6 Abs. 5 Ferkelbetäubungssachkundeverordnung (FerkBetSachkV) sind Sachkundeinhaber verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab der erstmaligen Ausstellung eines Sachkundenachweises an einer mindestens …

Mehr lesen...

Nottötung von Schweinen im landwirtschaftlichen Betrieb

17.06.2025

In diesem halbtägigen Seminar bieten wir Ihnen die Möglichkeit ihr Wissen rund um das Thema Nottöten von Schweinen im landwirtschaftlichen Betrieb aufzufrischen und zu vertiefen. Dabei werden unter anderem die Fragen geklärt: …

Mehr lesen...Beratungsangebote & Leistungen

Umbaukonzept Deckzentrum

Sie suchen Unterstützung bei der Umbauplanung für das Deckzentrum im Sauenstall.

Mehr lesen...

Tierwohl - Stallumbau in der Schweinehaltung

Sie planen die Schweineställe Ihres Betriebes im Sinne des Tierwohls und zur Einhaltung der zukünftigen Regeln der TierSchNutztV umzubauen. Sie suchen nach wirtschaftlichen, baurechtlich möglichen und tiergerechten Umbaumö…

Mehr lesen...

Aktionsplan Kupierverzicht beim Schwein

Sie brauchen Unterstützung bei der Einhaltung der Rechtsvorschriften in Bezug auf das Schwänzekupieren beim Schwein.

Mehr lesen...

Beratungsangebot Ferkelerzeugung

Sie sind Ferkelerzeuger und wünschen sich eine fachlich fundierte Beratung der Produktionstechnik und der Ökonomie Ihrer Ferkelerzeugung.

Mehr lesen...

Beratungsangebot Schweinemast

Sie sind Schweinemäster und nutzen bereits alle Controllinginstrumente. Sie wünschen sich eine fundierte Analyse Ihrer Produktionstechnik und Ökonomie in der Schweinemast.

Mehr lesen...

Ringelschwanzprämie im Rahmen der ELER-Tierwohlförderung

Sie sind Schweinehalter und haben Interesse im Rahmen der Tierwohlförderung an der sogenannten Ringelschwanzprämie bei Mastschweinen und/oder Anzuchtferkeln teilzunehmen.

Mehr lesen...Drittmittelprojekte

5G Smart Country

Ausgangslage Weltbevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung und schwieriger werdende klimatische Bedingungen machen es erforderlich, noch mehr Nahrung zu produzieren. Laut Prognosen muss die landwirtschaftliche Erzeugung mind. um 50% erhö…

Mehr lesen...

Abibewässerung

Ausgangslage Die durch den Klimawandel zunehmend negative klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode führt zu einem erhöhten Bedarf an Wasser für die Feldberegnung. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Nutzungskonkurrenz um …

Mehr lesen...

ADAM

Ausgangslage ADAM ist ein 42-monatiges transdisziplinäres Forschungs- und Umsetzungsprojekt zur Steigerung der Biodiversität im Intensivgrünland. Es sind Partner aus der Wissenschaft (Bewilligungsempfänger Universität Gö…

Mehr lesen...

AGrON

Ausgangslage In Deutschland gibt es regionale Unterschiede beim landwirtschaftlichen Nährstoffanfall. So gibt es beispielsweise in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Landkreise mit starkem Nährstoffüberschuss, aber auch …

Mehr lesen...

AmmonMind

Ausgangslage Ammoniak (NH3) ist ein Luftschadstoff, der vor allem bei der landwirtschaftlichen Tierhaltung und bei der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern freigesetzt wird. Die Minderung der NH3-Emissionen ist international …

Mehr lesen...

AQUARIUS

Ausgangslage Die Niederschläge in der östlichen Lüneburger Heide sind deutlich niedriger als im übrigen Niedersachsen. Der eigentliche Wasserbedarf der landwirtschaftlichen Kulturen liegt dann oftmals sogar noch über …

Mehr lesen...