Die Braugerste ist aktuell aus wirtschaftlicher Sicht recht attraktiv und gegenüber einer Futtergerste werden gute Aufschläge gezahlt. Für das Gelingen des Anbaus ist es jedoch wichtig, einige Punkte im Anbau und speziell bei der Düngung zu berücksichtigen.

Neben der richtigen Sortenwahl, welche in Absprache mit dem abnehmenden Handel erfolgen sollte (z.B. Lexi, Amidala, Prospect), und der gut gesteuerten Beregnung ist eine angepasste Stickstoffdüngung ausschlaggebend für die Qualität. Qualitätsparameter von mindestens 90 % Vollgerstenanteil und >95 % Keimfähigkeit bei 9,5 % bis maximal 11,5 % Rohprotein müssen eingehalten werden, da andernfalls die Vermarktung als Braugerste in der Regel nicht mehr möglich ist.

Stickstoffdüngung

Die Stickstoffdüngung (N) beeinflusst neben der Sortenwahl die Qualitätsparameter der Braugerste am stärksten. Böden, die langjährig organisch gedüngt wurden, weisen eine schlecht kalkulierbare N-Nachlieferung auf und sind damit in der Regel nicht optimal für den Braugerstenanbau. Auch auf Standorten mit unsicherer Wasserversorgung ist die Gefahr zu hoher Rohproteinwerte zu groß, da applizierte Stickstoffmengen häufig nicht zeitgerecht zur Wirkung kommen. Daraus ergibt sich als Konsequenz, dass in Nord-Ost-Niedersachsen der Anbau von Braugerste - auf Standorten mit oftmals ausgeprägter Frühsommertrockenheit - meist nur mit mineralischer Düngung und zusätzlicher Beregnung möglich ist. Somit richtet sich die Höhe der N-Düngung vor allem nach dem Verwertungszweck der Sommergerste, also in Richtung Futtergerste oder Braugerste.

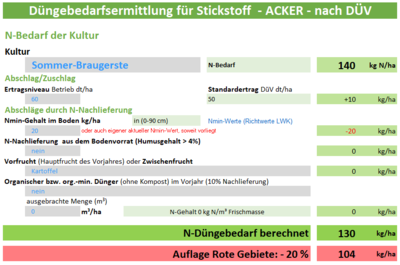

Neben den aktuellen Nmin-Werten muss auch die Stickstoffnachlieferung des Standortes berücksichtigt werden, ebenso wie Ernterückstände der Vorfrucht oder eines Zwischenfruchtanbaus sowie die organische Düngung des Vorjahres (Tabelle 1). An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass in roten Gebieten ein eigener Nmin-Wert der Fläche bzw. der Bewirtschaftungseinheit vorliegen muss. Es kann in diesem Fall nicht auf Richtwerte zurückgegriffen werden.

Zur Absicherung der Standfestigkeit ist der Einsatz Trinexapac-ethyl-haltiger Wachstumsregler (z.B. Moddus, Countdown u.a., sowie Prodax) beim Braugerstenanbau nach Bedarf und in Abwägung des Landwirts im Rahmen der gesetzlichen Zulassung sowie in den Grenzen des Lebensmittelrechts möglich. Empfehlungen zu Anwendungszeitpunkt und Aufwandmengen werden rechtzeitig durch die Pflanzenschutzberatung der Landwirtschaftskammer erfolgen.

Die gesamte Düngung kann in der Regel durch eine mineralische Düngergabe zur Saat abgedeckt werden. Nach dem Schossbeginn sollte keine N-Düngung mehr erfolgen. Die ausreichende Wasserversorgung ist dann als weiterer wichtiger Faktor für die Braugerstenproduktion entscheidend, damit der gedüngte Stickstoff zur Wirkung kommt und in der Pflanze in Masse umgesetzt wird.

Grunddüngung, Spurennährstoffe und pH-Wert

Auch hier gilt: nur bei einem optimalen Nährstoffstatus im Boden kann der Stickstoff bestmöglich ausgenutzt werden. Daher ist für die Beurteilung der Grundnährstoffversorgung und des pH-Wertes der Bodenuntersuchung besondere Beachtung zu schenken. Auf den leichten Böden ist eine angepasste Kalidüngung im Frühjahr wichtig, da eine Vorratsdüngung im Herbst auf tonarmen Böden aufgrund der Auswaschungsgefahr wenig sinnvoll ist. Eine Schwefeldüngung von insgesamt ca. 25-30 kg/ha ist aufgrund des engen Zusammenhangs von Schwefel- und Stickstoffaufnahme zur Ertragssicherung unbedingt angeraten, damit der Stickstoff optimal ausgenutzt werden kann. Schwefelhaltige N-Dünger (SSA, ASS, Piamon etc.) sind daher zusätzlich zur reinen N-Düngung in die Düngeplanung einzubeziehen. Eine Kalidüngung deckt auch schon einen Teil des Schwefels ab (mit 2,5 dt/ha 40er Kornkali werden neben 100 kg/ha K2O auch 12,5 kg/ha S gedüngt). Auch Kieserit (z.B. 1 dt/ha = 20 kg/ha S + 25 kg/ha MgO) kann zur Schwefeldüngung herangezogen werden. Gleichzeitig wird damit ein Teil des Magnesiumbedarfs abgedeckt. Die Wahl des Stickstoffdüngers gestaltet sich bei dieser Strategie dann auch etwas flexibler, was in der aktuell angespannten Düngemittelmarktsituation vorteilhaft sein kann. Ergänzend dazu können im Vegetationsverlauf durch Bittersalzspritzungen fehlende Schwefelmengen ausgeglichen werden. Die Phosphorversorgung ist demgegenüber auch auf leichten Standorten durchaus im Rahmen der Fruchtfolge zu betrachten und sollte schwerpunktmäßig zu den Hackfrüchten gegeben werden. Anhaltswerte für die Grunddüngung gibt Tabelle 2.

Gerste reagiert von allen Getreidearten besonders stark auf einen ungünstigen pH-Wert. Daher sollte dieser für den jeweiligen Bodentyp im Optimum gehalten werden. Bei Sandböden sollte der pH-Wert 5,5 und bei lehmigen Sanden pH 5,8 betragen. Niedrigere Werte führen bei Gerste oft zu gravierenden Problemen durch Säureschäden, weshalb sich eine Kalkung vor der Gerstensaat dort positiv auswirkt. Insbesondere bei pflugloser Bodenbearbeitung sind die pH-Werte im obersten Krumenbereich nach den Winterniederschlägen oftmals niedriger. Zu empfehlen ist dann z.B. ca. 2-3 dt/ha Kreidekalk vor der Saat auszubringen und möglichst bei der Saatbettbereitung flach einzumischen. Es ist allerdings darauf zu achten, dass zu hohe pH-Werte die Manganverfügbarkeit verringern und so zu Schäden durch Manganmangel führen können. Hiervon sind insbesondere stark humose Sande betroffen, jedoch auch Schläge, auf denen die Kalkung übertrieben wurde und der pH-Wert über dem Optimum liegt. Bei bekannten Mangan-Mangel-Standorten, spätestens aber bei Mangelsymptomen, sollte daher eine Blattdüngung erfolgen. In der Praxis hat sich dazu eine Zumischung von manganhaltigen Blattdüngern zu den Pflanzenschutzmaßnahmen bis Schossbeginn bewährt (z.B. 2 l/ha Lebosol-Mn-Chelat, 2 l/ha Folicin-Mn fl. u.a.).

Der Anbau von Braugerste benötigt also Fingerspitzengefühl - für seinen Standort und für die Kultur. Mit der Berücksichtigung dieser Empfehlungen kann der Grundstein für einen erfolgreichen Anbau gelegt werden.